匹字是半包围结构,部首为匚,四画,五行属水,造字法为会意。

匹字的结构奥秘

在汉字的广袤世界里,“匹”字宛如一颗独特的明珠,其结构蕴含着丰富的文化内涵与历史变迁的轨迹,从最初的甲骨文、金文到如今我们所见的规范字体,每一个阶段的形态变化都承载着古人的智慧与时代的印记。

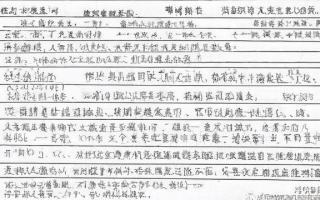

追溯至甲骨文时期,“匹”字的形状仿若一幅生动的象形画卷,它最初被描绘成一种布匹折叠后的形状,两端呈不规则的方形或圆形,中间部分则以线条勾勒出折叠的纹理,简洁而直观地展现了“匹”作为布帛单位的基本形态,这一时期的“匹”字,笔画粗细不一,线条古朴稚拙,却充满了原始的文字美感,由于当时的书写工具和材料限制,甲骨文的“匹”字在刻画上带有一定的随意性,但正是这种质朴的风格,为我们揭示了汉字早期发展的雏形。

随着时间的推移,文字逐渐演变发展,到了金文时代,“匹”字的结构开始出现了一些细微的变化,金文的铸造工艺使得笔画更加规整、匀称,“匹”字的轮廓变得更加清晰,折叠的布匹形状依然可辨,但在细节处理上更加精细,原本略显粗糙的线条变得流畅圆润,转折处也更加自然过渡,体现出当时文字书写和铸造技术的进步,金文在保留象形特征的基础上,开始注重文字的符号性和规范性,为后世汉字的标准化发展奠定了基础。

当历史的车轮行进到小篆时期,“匹”字经历了一次重要的变革,小篆作为秦始皇统一六国后推行的标准书体,以其严谨对称、笔画匀称的特点著称,在这一阶段,“匹”字的结构被进一步简化和规范化,原本复杂的象形部分被抽象化处理,形成了较为固定的笔画组合,其字形呈现出一种对称美,笔画之间的搭配更加和谐,体现了秦朝在文字统一方面的巨大努力和卓越成就,小篆的“匹”字不仅在书写上更加便捷,而且在视觉上给人一种庄重、典雅的感觉,成为汉字发展史上的一个重要里程碑。

汉字的发展并未停止脚步,隶书的出现,打破了小篆的圆转笔画风格,开启了汉字由古体向今体转变的新篇章,在隶书体系中,“匹”字的结构发生了显著的变化,它脱胎换骨,摆脱了小篆的羁绊,笔画变得更加横平竖直、方正有力,原本弯曲的线条被拉直或改为方折,象形意味进一步减弱,符号性增强,这种变化使得书写速度大幅提升,满足了当时社会快速发展和信息传递的需求,隶书的“匹”字在结构上更加简洁明了,易于识别和书写,为汉字的普及和传播起到了积极的推动作用。

岁月流转,汉字不断演变进化,最终形成了我们现在所使用的楷书、行书、草书等书体,在这些书体中,“匹”字虽然在笔画形态和书写风格上各有差异,但基本结构保持了相对稳定,楷书的“匹”字端庄规整,笔画严谨有序,是书法练习和正式书写的常用字体;行书的“匹”字则在保证辨识度的基础上,更加注重笔画的连贯性和书写的流畅性,体现出一种灵动之美;草书的“匹”字则是对字形的高度简化和抽象化处理,以简洁的笔画和独特的韵味展现出汉字的艺术魅力,无论是哪种书体,“匹”字都以其独特的结构魅力,在汉字的大家庭中占据着一席之地。

从文化内涵的角度来看,“匹”字的结构演变不仅仅是书写形式上的变化,更是中华民族文化传承和发展的生动体现,它见证了不同历史时期的社会风貌、审美观念和技术水平,在古代,布匹作为一种重要的物资和经济交换媒介,“匹”字的产生与发展与当时的社会生活息息相关,通过对“匹”字结构的研究和解读,我们可以深入了解古代的经济制度、纺织工艺以及人们对物质生活的追求。“匹”字在长期的使用过程中,还被赋予了丰富的引申义和象征意义,如“匹配”“匹敌”等词汇,都反映了人们在社会关系、力量对比等方面的认知和表达需求。

在现代汉语中,“匹”字依然活跃在我们的日常用语和文学作品中,它既可以作为一个独立的量词使用,如“一匹马”“一匹布”,也可以与其他字组合成词,表达各种复杂的概念和情感,其结构简单而富有表现力,能够在简洁的文字中传达出丰富的信息和深刻的内涵。“匹夫有责”这个成语,通过“匹”字与“夫”字的结合,强调了每一个普通人所应承担的责任和义务,体现了中华民族的家国情怀和担当精神。

“匹”字的结构历经数千年的演变,每一步都蕴含着深刻的历史文化背景和民族智慧,它从一个简单的象形字发展成为如今具有丰富内涵和多种功能的汉字,不仅是汉字发展历程中的一个缩影,更是中华民族悠久历史和灿烂文化的见证者,我们在欣赏和使用“匹”字的同时,也在不经意间传承和弘扬着中华民族的优秀传统文化。